【中学受験】楽しい理科第4回 一問一答と解説 生物編①植物「根・くき・葉」

楽しい理科の第4回目は「根・くき・葉」です。

前回は植物のはたらきである「光合成・呼吸・蒸散」についてやっていきました。

今回はどこでそうしたはたらきをするのかイメージをつかんでいただけると良いと思います。

一問一答プリントは基礎知識の暗記のため載せてますが、それだけだとつまらないだろうと思い解説もしております。両方とも見ていただけるとよりよく理解できるのではないかと思います。

なお、一問一答および解説の作成には自分の考えを一切入れず、文献や論文を参考にして作成しております。

参考文献)

「しくみと原理で解き明かす 植物生理学」佐藤直樹/著 裳華房

「光合成とはなにか (ブルーバックス)」園池 公毅/著 講談社

「新しい植物分類学 1」日本植物分類学会/監修 講談社

「新しい植物分類学 2」日本植物分類学会/監修 講談社

「予習シリーズ理科」四谷大塚出版

一問一答プリント

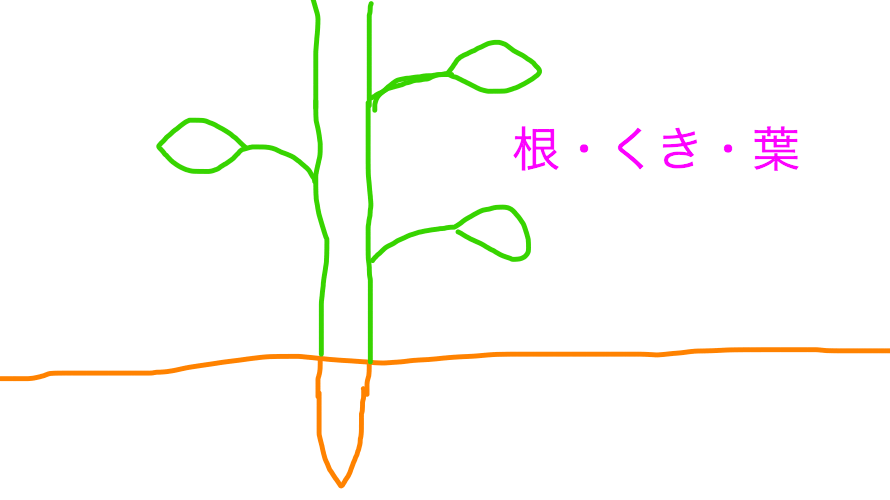

根のはたらき

根っていうのは何をしているのか分かるかな?そうだ、植物の体を支えたり、養分をため込んだり、水や養分を吸収する場所だ。養分をため込んでいるっていうのは「いも」のところでやったね。じゃあジャガイモは根だったかなくきだったかな?

分からなければ「いも」を読んでみてくれ。

根から水や養分を吸収しているんだけれども、なるべく多く吸収したい。そのほうが効率が良いからね。

だから、根の表面には根毛という毛のようなものが出ていて、表面積を大きくすることでたくさんの水や養分を吸い込もうとしている。

ちなみに表面積が最も小さい形状は球だ。

君たちが高校生になる頃には数学的に球の表面積を求めることができるが今は必要ない。

ところで地球も球形だ。太陽も球形だ。表面積の小ささと何か関係があるのでは?と直感的に感じたかもしれない。いい考えだ。だが、ちょっぴりがっかりなことに表面積が小さいから地球は球形なんじゃない。

地球を形作っている岩石は重力によってひとかたまりになっている。重力ってのは均等にはたらいている。そして、均等に重力がはたらいて岩石等を集めた結果、球になっているというわけだ。ただし、完全な球形じゃないよ。実は赤道を一回りする距離(横)と極を一回りする距離(縦)とでは20kmほど赤道周りの距離の方が長い。地球が自転しており、横方向に遠心力が働くからだ。

話題を戻そう。根だ。根は水や水に溶けている養分を吸収すると参考書やテキストには書いてある。

吸収するなんて書いてあると、まるで自分の意思で吸い込んでいるように聞こえるかもしれない。ただ、実態は違う。浸透圧という力によって土中の水分や溶けた養分を体に取り込んでいるんだ。

浸透圧というのは物質の密度が濃いところから薄いところへ移動する自然のはたらきだ。

ざっくり言うと、根の内部の水分よりも根の周囲の水分の密度が濃い(つまり根の内部よりも根の周囲に水分が多い)時は周囲の土に含まれている水分が根の中に移動する。

これが根が水と水に溶けた養分を吸い込んでいるカラクリだ。

ということは根の周囲の土に含まれている水分がカラッカラだと根から水が出ていってしまい、やがて枯れてしまうというわけだ。植物を育てたきゃ、ちゃんと水をやるんだぞ。

水分は根からくきへ

根で吸収された水分はくきに運ばれていく。どこを通るかは覚えているかな?そう、道管だ。

でも不思議じゃないかい?植物の体っていうのは根が下で、くきは上だ。普通、ものは上から下に移動するよね。なのに、根から吸収された水分は道管を通って上に運ばれる。

自然の摂理に反しているように見えるがこれにもちゃんとしたカラクリがある。

根からくきを通って水分が上に運ばれるには少なくとも4つの作用がある。

①根圧のはたらき

根から水分が吸収されたとき、根の内部にはいっぱい水分が存在している。

例えば水を袋に入れてぎゅーっと押すと、水は外に出て行こうとするよね。根の中でもそう。根の細胞にたくさん吸収された水分は、圧力が高まって圧力の低い方に逃げていこうとするんだ。

そう、くきの方だね。こっちは根ほど圧力が高くない。こうした根の内部の圧力を根圧って言う。

こうした根圧により、根からくきへと水分は移動しようとする。

②毛細管現象

根圧によりくきに運ばれた水分はさらに上へと上っていく。この時の作用が毛細管現象だ。

くきの中の細い道管に達した水分は毛細管現象によって、上に行こうとする。

この動画を見てくれ。とても分かりやすく毛細管現象を目で見ることができる。

上の動画で最初に水がたまっている部分が根に当たる。キッチンペーパーは道管だ。そして、水がキッチンペーパーを使って、何もしていないのに別のコップに移動しているのを確認できる。

これが毛細管現象だ。

このようにしてくきに運ばれた水分を植物の体の中を上へと上っていく。

③水の凝集力

詳しい説明は省くけれども、水っていう物質はくっつこうとする力がとても強い。このくっつこうとする力のことを凝集力と言う。

こうした水の凝集力により、水がくきの中を上がっていくと、その下の水もつられてくきを上がっていこうとする。この時の気圧は200気圧くらいあるらしい。ちょうどダイビングのタンクの中の圧力が200気圧くらいだ。

ダイビングのタンクってのは圧縮された空気が入っている。ちなみに普段みんなが生活している場所の気圧は1気圧だ。植物のくきの中ってのはすごい圧力だってことだね。

④気孔による蒸散

気孔は何をするんだっけ?呼吸と蒸散だね。蒸散によって植物の体の中の水分が水蒸気として外に出ていくってのは知っているよね。

水分が外に出ていくっていうことは葉の中の水分密度が薄くなることを指している。圧力が下がるということだ。ということはくきの中の圧力が高い水分が葉に移動する。この力によってくきから葉へ水は移動する。

この4つの力によって、水はくきから上の方に移動するんだ。

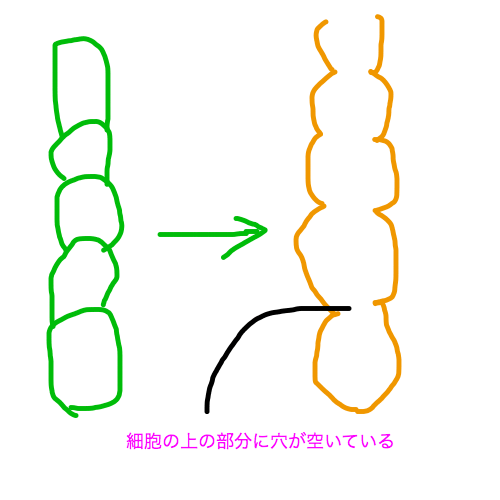

道管ってなんだ?

道管っていうのは死んでしまった細胞が細胞壁だけ残して積み上がり、上方向に穴があいた状態の管のことを言う。

分かりにくいと思うから図で表すよ。もう下手な絵はこりごりだって?僕は将来イラストレーターになろうと思ってるんだよ!失礼なことを言わないでくれ。

左側が生きている細胞だ。これが死んでしまった時に側面の細胞壁が残り、上方向に穴が空いている。そして、この穴を水分が通っていく。

これが道管だ。

道管の細胞は死んでいる。

死んでいるのに水を運ぶことができるのは根圧や毛細管現象や水の凝集力や蒸散など、エネルギーを使わず運んでいるからだ。

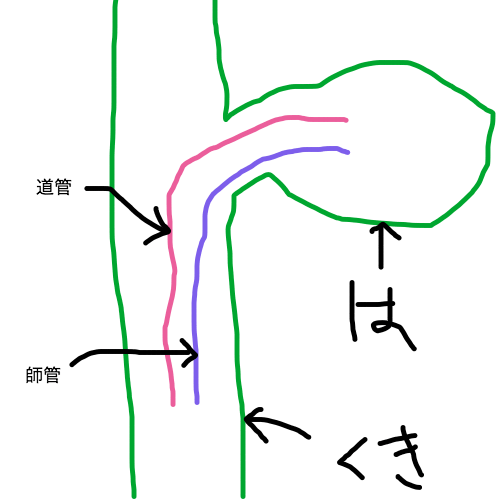

師管ってなんだ?

師管は道管とは違い生きた細胞によってできている。

そして、道管のように完全に穴が空いているわけではなく、小さな穴がたくさん空いており、その穴を伝って葉などで作られた養分が水に溶けて植物の体を巡るってわけだ。

道管は死んだ細胞が根から取り入れた水を植物の体の各部に送る管だ。

師管は生きた細胞が葉などで作られた養分が水に溶けて植物の体の各部に送る管だ。

中学入試では必要ない知識だけれども、ただの暗記にならず、ちゃんと記憶に定着させるためには有用な知識だ。ぜひ覚えておいてほしい。

道管と師管の位置関係

道管はくきの内側、師管はくきの外側を通っていると覚えればいい。これは暗記だ。だが、葉の葉脈では道管が葉の表側、師管が葉の裏側を通っている。

これも図解した方が分かりやすい。

道管はくきの内側にあり、師管はくきの外側にある。この位置関係を崩さずにそのまま葉まで伸びると上の図のように、道管は葉の表側、師管は葉の裏側にくる。

単なる丸暗記じゃなくて、ちゃんと理解しているとどうしてそうなっているかが分かりやすくなるんじゃないかな。

ちなみに道管とは別に仮道管なんてのもある。道管というのは被子植物に見られる。仮道管は裸子植物に見られる。スギとかマツとかソテツとか、そういうのが裸子植物だ。

被子植物、裸子植物については次回やろうと思う。

植物の受精の仕組みについて知った上で、被子植物や裸子植物について知っておいたほうがより良く記憶できるはずだからだ。なお、葉については前回の「光合成・呼吸・蒸散」で中学受験勉強に必要なことはほとんど書いてしまったから、今回の解説からは省くよ。

知りたい人はぜひ読んでみて欲しい。

理科ってのは知れば知るほど楽しい科目だ。君が楽しく、興味を持って勉強し、すごい成績を取ってくれることを期待しているよ。

あわせて読みたい

最新のホカホカ記事

最新のホカホカ記事の一覧はこちらから書いている人の紹介

星一徹のプロフィールはこちらから- 前の記事

【中学受験】音読で成績は上がるか 芦田愛菜さんに学ぶ理解力・表現力 2018.11.05

- 次の記事

【中学受験】受験直前期の学習の成功例と失敗例 復習も見直しもまとめも不要 2018.11.08