【中学受験】楽しい理科第8回 一問一答と解説 生物編②昆虫「昆虫の生活と生態」

楽しい理科、第8回「昆虫の生活と生態」です。

それにしても本当に便利な世の中になりました。

何かについて調べようと思えば大きな書店もありますし、図書館もあります。

インターネットもあります。

楽しい理科を書くにあたっては本や参考書はもちろんですが、インターネットで調べることも多いです。

本を一通り読み、インターネットで疑問点を調べ、最後に参考書でチェックするという方法が身についてまいりました。

今回も自分の考えを一切入れず、一問一答と解説を行ってまいりたいと思います。

参考文献)

「日本昆虫図鑑 新版 学生版」北隆館

「昆虫という世界―昆虫学入門」日高 敏隆 朝日新聞

「予習シリーズ理科」四谷大塚出版

農研機構 | 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構ウェブサイト

Japan Science and Technology Agencyウェブサイト

一問一答プリント

昆虫の生活と生態の一覧表

| 昆虫の名前 | 変態 | 幼虫の食べ物 | 成虫の食べ物 | 冬の過ごし方 | 天敵 |

| モンシロチョウ | 完全変態 | アブラナ科の植物の葉 | 花のみつ、花粉など | さなぎ | 鳥類、カマキリ、トンボなど |

| アゲハチョウ | 完全変態 | ミカン科の植物の葉、サンショウの葉など | 花のみつ、花粉など | さなぎ | 鳥類、カマキリ、トンボなど |

| ミツバチ | 完全変態 | 花粉またはローヤルゼリー | 花のみつ、花粉など | 成虫 | オオスズメバチなど |

| セミ | 不完全変態 | 木の根の汁 | 木の幹の汁 | 卵(1年目)、幼虫 | 鳥類など |

| バッタ | 不完全変態 | 植物の葉など | 植物の葉、果実など | 卵 | スズメバチ、カマキリ、クモ、カエルなど |

| カマキリ | 不完全変態 | 小さな虫など | 昆虫など | 卵 | 鳥類、クモ、スズメバチなど |

| トンボ | 不完全変態 | 水中の生き物など | 昆虫など | 幼虫 | 鳥類、クモ、カマキリ、カエルなど |

| ハエ | 完全変態 | 腐敗した動植物など | 花のみつ、腐敗した動物の肉など | さなぎ | 鳥類、クモ、カマキリ、カエルなど |

| カブトムシ | 完全変態 | 腐った葉や木 | 樹液など | 幼虫 | 鳥類、哺乳類など |

| コガネムシ | 完全変態 | 広葉樹の葉 | 植物の葉など | 幼虫 | 鳥類、クモ、カマキリなど |

| コオロギ | 不完全変態 | 動植物など雑食 | 動植物など雑食 | 卵 | 鳥類、クモ、カマキリ、カエルなど |

| ゲンゴロウ | 完全変態 | 水中生物(メダカなど) | 水中生物(メダカなど) | 成虫 | 大型の魚類、ザリガニなど |

| カ | 完全変態 | プランクトン | 植物の汁、動物の血液など | 卵、成虫 | クモ、トンボなど |

| アリ | 完全変態 | 動植物など雑食 | 動植物など雑食 | 成虫 | クモ、カエル、トカゲなど |

| テントウムシ | 完全変態 | 植物の葉など | 昆虫(特にアブラムシ)、幼虫、植物の葉など | 成虫 | ハチなど |

| ゴキブリ | 不完全変態 | 動植物など雑食 | 動植物など雑食 | 成虫 | 動物、クモ、ムカデなど |

さあ、この表を覚えちゃおう!とか言われてもできないよね。

それはそうだ。君の頭が悪いんじゃない。悪いのはこの表だ。この表からは意味が感じられない。

いいかい、覚えるってのは頭に入れる作業と、頭に入れたことをちゃんと呼び出せるようにする2つの作業のことだ。そのうち頭に入れるってのは見て唱えたら頭には一時的には達成できる。

だけど意味や関連性がないとうまく頭から呼び出せない。なんでかは分からないけど人の頭ってのはそういう風にできてるんだ。

だから、覚えるときは意味や関連性も一緒に覚える。

これが覚えるコツだ。

語呂合わせって方法もあるよね。塾のテキストにも載ってるんじゃないかな?でもね、僕はこれをオススメしない。

語呂合わせっていうのは覚えるべきことの意味を分からないまま、意味のある文章に変換することで関連性を頭に作るっていうことなんだ。

これは本質的には覚えたことにはならない。小手先のテクニックだ。

どうせ勉強するならちゃんと意味や関連性を覚えた方がいい。人生の貴重な時間を使ってるんだ。せっかくなら少し大変でも意味のある時間にした方が絶対いい。

だから僕は語呂合わせをオススメしない。

完全変態と不完全変態

完全変態と不完全変態の違いはわかるかな?

完全変態は「卵→幼虫→さなぎ→成虫」という順番で成長していくことだ。

不完全変態は「卵→幼虫→成虫」という順番で成長していくことを指す。

完全変態か不完全変態かは「さなぎ」になるかどうかにかかってくるんだね。「さなぎ」になるのは完全変態、ならないのは不完全変態。

変態というのは姿が大きく変わるってことだ。「さなぎ」になる虫は幼虫の時と成虫の時とで全く違う生き物と言っていいくらいの変化を遂げる。

例えば、チョウ。

チョウの幼虫はアオムシなんて呼ばれる。アオムシの姿は見たことあるよね。こんなやつだ。

このアオムシがどうなるかというと、こうなる。

形が全く違うね。さなぎという段階を経て、体を大きく変化させたんだ。

さなぎの中では何が起きている?

じゃあさなぎっていうのはなんだろう?何が起きているんだろう?

実はアオムシの体の中には、チョウの体の元になる部分が隠れている。

さなぎの中では幼虫の体がドロドロに分解される。分解された幼虫の体を使って、チョウの体の元になる部分を構築する。幼虫の体をドロドロに分解してチョウを体を作っているってわけだ。

さなぎの中ではこんなことが起きている。難しい言葉で言うと、幼虫組織の崩壊と成虫組織の構築なんていう。

ところで不思議だと思わないかい?なぜ幼虫は急にさなぎになって、体が分解されてしまうんだろうか?

これには2つのホルモンが関係している。エクダイソンと幼若ホルモンだ。ちなみに、これは大学レベルの知識だから名前は覚えなくていい。ただ、幼虫から成虫に変わる仕組みを知っておいて欲しいんだ。

エクダイソンというホルモンは成長を進める作用を持っている。幼若ホルモンは成長を抑える作用を持っている。さなぎになる時ってのは幼若ホルモンの成長を抑える作用が弱くなって、逆にエクダイソンによって成長する力が強くなる。すると、さなぎとなり、成虫に変化するため幼虫の体をドロドロに分解するってわけだ。

ちなみにこの2つのホルモンの量を調節しているホルモンもある。神経ペプチドというやつだ。こいつが司令塔になって、調節をしているんだ。

実は、さなぎになる前にも2種類のホルモンは分泌されている。ところが成長を抑える作用を持つ幼若ホルモンの力が強くてさなぎになるのを抑えている。

ところでさなぎになる前にも虫が形を変えたりするのは知っているよね?

そう、脱皮だ。

脱皮の働きもエクダイソンと幼若ホルモンによってもたらされる。脱皮のときは幼若ホルモンが強く働いている。だから、さなぎにならない。

ちなみに幼若ホルモンを分泌する部分を取り除くと、予定よりも早くさなぎになってしまう。

完全変態昆虫と不完全変態昆虫の違い

完全変態昆虫は幼虫の時と成虫の時とで姿が全く違う。逆に不完全変態昆虫は幼虫の時と成虫の時とで姿形が似通っている。

完全変態昆虫は進化の上では不完全変態昆虫よりも進んでいると考えられている。ちなみに不完全変態昆虫は「外翅類(がいしるい)」に分類される。

外翅類は幼虫の時に翅(はね)になる部分が外に露出している昆虫のことだ。

例えば、カマキリ、バッタ、コオロギ、トンボ、セミ、ゴキブリなどが外翅類に分類される。こいつらは幼虫の時でもほぼ成虫と同じような体つきをしていて、翅(はね)になる部分が外に露出している。

物を覚えるには少ない方を覚えるのがコツだ。

完全変態の昆虫と不完全変態の昆虫を覚えるときは不完全変態の昆虫とその仲間を覚えてしまう。あとは完全変態昆虫というわけだ。

幼虫と成虫の違い

幼虫の時期は成虫になるための体を作る時期と言っていい。

対して成虫の時期は繁殖を行うのが主たる活動の時期だ。

こうして見ると、幼虫というのは成虫の時にちゃんと繁殖できるようにしっかり準備している時期だと言えるね。

幼虫ってのはちょうど、今の君みたいなものだ。よく食べてよく寝てよく遊ぼう!

幼虫と成虫の食べ物

詳細は上の表を見ておいて欲しいんだけど、昆虫の食べ物の中でも興味深いものを書いていくよ。

チョウの食べ物

チョウはチョウでもモンシロチョウとアゲハチョウの幼虫で食べる葉っぱが違うのに疑問を持たなかったかい?モンシロチョウの幼虫はアブラナ科の植物の葉を食べ、アゲハチョウの幼虫はミカン科の植物の葉を食べる。

これ、なんでだと思う?

チョウの種類によって分解できる毒素が違うからだ。

毒素?

そうだ、毒素だ。

植物ってのは葉を食べられないように毒素を持っている。よく犬には玉ねぎをあげてはいけないって言うよね。あれは、犬が玉ねぎに含まれている毒素を分解できないからだ。

チョウの幼虫もそうだ。分解できる毒素と分解できない毒素がある。モンシロチョウの幼虫はアブラナ科の植物の葉を食べて分解することができる。対して、アゲハチョウの幼虫はミカン科の植物の葉を食べて分解することができる。

そういった違いがある。

ミツバチの食べ物

あと、ミツバチの幼虫ってのも面白い。花粉かローヤルゼリーを食べるのがミツバチの幼虫なんだけど、ローヤルゼリーを食べるミツバチの幼虫は将来女王になる。

食べるもので将来が変わってくるってわけだ。面白いね。

カの食べ物

カの成虫が食べるものも覚えておくといい。オスは植物の汁、メスは動物の血液だ。

ただし、メスは普段から動物の血液を吸っているわけではない。産卵前のメスのみだ。

カのメスは体の大きさに比べて多くの卵を産む。卵を産むために多くの栄養を必要とする。タンパク質だ。だから、産卵前にタンパク質を摂取するため動物の血液を吸う。

幼虫と成虫で食べるものが違う理由

また、昆虫は幼虫と成虫で食べるものが違う。

なんで違うんだろうか?

幼虫の目的と成虫の目的に注目してみよう。

幼虫は成虫になるための準備期間だ。体を作り成長することが目的だ。将来立派な体を作るために食べる。だから基本的にはすぐにエネルギーになるような食べ物ではなくて、体を作るための食べ物を摂取するってわけだ。

一般的に幼虫は活動的に動き回らない。体を大きくするには動き回るよりもじっとしていた方がいいからだ。

だからすぐに食べ物にありつける場所に卵は産み落とされる。卵からかえった幼虫がなるべく動かずに食べ物にありつける場所の方がいいからね。

成虫は繁殖のために活動的に動き回る。だから、すぐにエネルギーになるものの方がいい。

成虫になると一般的には大きくならない。なる必要がないからだ。

カブトムシを例にとってみよう。

幼虫のときは腐った葉や木を食べる。すぐにはエネルギーにならない食べ物だ。対して成虫のときは樹液をすする。樹液には糖分が含まれている。糖分はすぐにエネルギーになる。食べたらすぐに動き回れるってわけだ。

繁殖のためには動き回れる方が都合がいい。

そんなわけで幼虫と成虫では食べるものが違うってわけだ。

目的が違うからね。

チョウは一般的には花のみつを吸うと思われているけれども、樹液や腐った果実の液なども吸う。基本的にはエネルギーになればいいわけだから、樹液や腐った果実も食べ物にしちゃうんだ。

昆虫の越冬

越冬ってのは生き物にとっては重要な問題だ。昆虫もそう。冬というのは昆虫にとっても厳しい季節なんだ。

基本的には暖かいところに避難したり、形態を変化させることによって越冬を行う。暖かいところというのは、巣の中や土の中、あるいは木の幹の中など、外気の寒さにさらされないような場所になるよね。

あとは形態変化だ。

成虫ではなく、卵やさなぎ、幼虫の姿で越冬したりする。

もちろん成虫の姿で越冬する昆虫もいるよ。上の表にあげた昆虫だとミツバチ、ゲンゴロウ、アリ、テントウムシ、ゴキブリなんかがそうだ。

ミツバチは巣の中で越冬する。

ゲンゴロウは水の中で休眠状態となり越冬する。

アリは巣の中で越冬する。

テントウムシは木の中に潜り込んで越冬する。

ゴキブリは木の中に潜り込んで越冬する。(ただし、冷蔵庫の下など家の中の暖かい場所にいることもある)

また、卵や幼虫で越冬する昆虫も、外の寒い空気に触れないように土の中や木の幹の中などで越冬することが多い。

あるいはさなぎだ。チョウはさなぎで越冬する。さなぎの中で休眠状態となるわけだ。休眠状態というのは、生物としての活動を抑えてエネルギー消費を最小限とし、最低限生命だけは維持することを言う。

エネルギーが尽きたら生命は終わりだ。だから節約生活を行うってのが休眠状態だ。

なるべく暖かい環境に移動し、極力活動量を抑えられる形態で越冬するのが昆虫の基本的戦略だ。

また、変わり種として、セミは一年目は卵で冬を過ごすけれども、以降は幼虫の姿で冬を過ごす。覚えておいた方がいいかもしれない。

天敵

虫にはいっぱい天敵がいる。虫にとってとくに怖いのは鳥類だ。鳥類は昆虫であればほぼ食べてしまう。上の表には鳥類が天敵になっていない昆虫もいるけれども、鳥類はほぼ全ての昆虫にとって脅威だ。

また、虫の中でも序列がある。

肉食でどう猛、しかも体の大きなカマキリとかスズメバチは他の虫を食べてしまう。ただ、カブトムシとかクワガタみたいな殻の硬い昆虫はさすがに食べられないようだけども。

トンボも昆虫の世界では勝ち組だ。

チョウやカなどの飛んでいる虫を食べてしまう。そもそも幼虫の時から水中の小魚を食べていた、根っからの肉食系だからね。

飛ぶことのできる昆虫は同じく飛ぶことのできる昆虫を食べる傾向にあるようだ。

環境への適応ってやつだね。

それからクモも多くの昆虫にとって天敵だ。クモには糸という最強の武器がある。糸を張って昆虫を捕獲し、弱ったところをペロリってわけだ。

上の表を元に昆虫の強さ番付を作ったので参考にして欲しい。

| 番付 | 名称 |

| 神(別格) | 鳥類 |

| 横綱 | カエル |

| 大関 | クモ |

| 関脇 | スズメバチ |

| 小結 | カマキリ |

| 前頭 | トンボ |

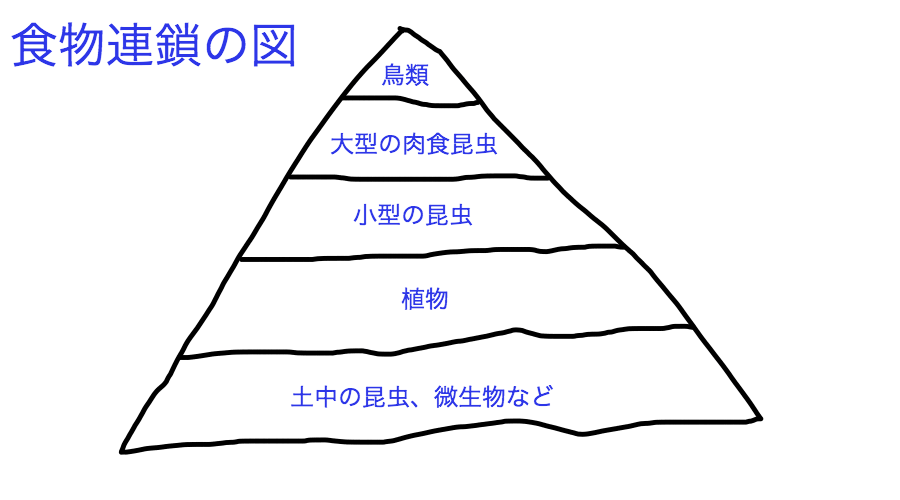

ところで食物連鎖って言葉を聞いたことはあるかい?

食べる、食べられるという関係をピラミッドみたいな図にしたものを見たことがあるんじゃないかな?

ピラミッドが少しゆがんでいるけれども気にしないでくれ。

最下層の土中の昆虫や微生物などは昆虫や動物の死骸を分解する。分解者なんて言われている。分解することで植物の栄養を作り出している。

植物は土中の栄養や日光、水、空気を使って糖質を生産している。生産者とも言われている。植物はすごい。地球上の全ての生物の源となる有機物を作り出してくれている。植物がいなかったら何も始まらない。

植物が作り出した有機物(主に糖類)を摂取するのが小さな昆虫だ。摂取した有機物(主に糖類)はタンパク質などに変換され体を形成する。消費者なんて言われているね。

小さな昆虫を食べるのが肉食昆虫だ。スズメバチ、カマキリ、トンボ、クモ(これは昆虫ではないが)なんかがそれに当たる。植物が作り出した有機物(主に糖類)をタンパク質に変換した昆虫を食べて、タンパク質を摂取しているんだね。

そして、この食物連鎖の頂点に存在するのが鳥類だ。肉食の昆虫と鳥類をまとめて高次消費者と呼んだりする。

昆虫の天敵が覚えにくければ食物連鎖の図を思い出してみてくれ。この図を覚えておくと、かっちり丸暗記しなくても考えて問題を解くことができるはずだ。

是非とも、中学受験理科の勉強を通して世界の仕組みの一端に触れ、その理(ことわり)に興味を持って欲しいと思う。

あわせて読みたい

最新のホカホカ記事

最新のホカホカ記事の一覧はこちらから書いている人の紹介

星一徹のプロフィールはこちらから- 前の記事

【中学受験】算数の応用(発展)問題の解き方が分かる たった1冊のおすすめ参考書 2018.11.27

- 次の記事

【中学受験】小学4年生の学習内容と塾に通う意味 塾任せにしない賢い親になる 2018.12.03