東大教授・安冨歩さんは何故女性の服装を纏うのか

このブログは中学受験を志す子供たちと、必死に応援し命をかけて我が子を育てている親御様に向けて書いているのですが、今回は女性の服装を纏い東大で教鞭に立たれている安冨歩さんの記事を紹介します。

中学受験には全く役に立ちませんが、生きていくことの困難さと、その困難さから開放される方法を知る上では大事なことと思い少しだけ目を通していただけたら幸いです。

ちなみに私は女装こそしていませんが、安冨歩さんを心から尊敬し、道に迷ったら安冨歩さんの言葉に耳を傾けるようにしています。

安冨歩さんの経歴

1963年生まれの安冨歩さんは、

親が適応させようとしたシステムに見事にはまって、京都大学に行き、一流企業に就職しました。

京都大学の経済学部に合格し、住友銀行に入行します。入行後、すぐに京都大学大学院に戻り、修士課程を経て助手、准教授、そして東京大学の教授となります。

女性の服装を纏う

安冨歩さんは生物としての性別は男です。その安冨歩さんが女性の服装を纏うようになったのは50歳のときです。2013年頃ですね。

女性の服装を纏うようになり、

親自身が、自分の人生を全うする必要があります。それはとても怖くて大変なことですが、自分自身が偽りの人生を生きながら、子どもを愛そうとしても、それは無理な相談なのです。

そのことに気づいたのは3年前、50歳になってから。女性装を始めたことが転機になりました。女性の格好をして、女性として扱われると、不安が消えていく。私の不安の最大の根源は、自分の中の女性性を抑圧していたことだったんです。

と感じます。

安冨歩さんは女性の装いをすることで開放されます。それは自らを規定してきたシステムや、システムに順応しようとする自分自身からの開放です。

多くの人は、想像力によって「自分じゃないもの」になりすましています。

安冨歩さんも言及されていますが、満員電車や満員電車に乗る人達の生気のない表情を見て、私も、あるいは多くの人も異常だと感じています。

本当はこんなクソみたいな生き方をしたくないのに家族のためとかキャリアのためとか顧客のためとか、色々な言い訳を作って自分をがんじがらめにしています。

学校も同じです。

システムに適応してしまう

学校みたいな生産性の低い、狂った場所に子供を通わせて、将来のためと子供に言い聞かせつつ、その実自分の安心感を充足させるため習い事に子供を追いやっています。

たいていの人は、現代社会のシステムに適応しているから「親」になれるんです。そしてシステムに適応している人が子どもを産むから、その子もシステムに適応させようと思う。たいていの場合、それが子どもの苦しむ原因です。

私も2人の子供の親です。そしてシステムにこの上なく適応しており、中流より上の生活をしています。私はそんな生き方しか知りませんから、子供にも同じようなロジックを適用すれば、幸せでないまでも不自由のない生活ができるのではと類推しています。

ただ、それを安冨歩さんは「子どもの苦しむ原因」と言います。

京大に合格しても一流企業に就職しても、全然うれしくなかったんです。

ああ、この気持ちよく分かります。必死で努力して、やっと受かって、受かったその時は達成感から喜びを感じたものの、その後に感じるのはひたすら「面倒くせえ」という思い。

最高峰と言われる大学に受かってもそんなものです。

必然的に私は大学に行かなくなりました。正確に言うと卒業できるようにコソコソと策略をめぐらしながら、麻雀に没頭しました。

自分じゃない奴が自分を騙ってる

なんでうれしくなかったのかというと、そのときの私が「自分自身」ではなかったからですね。私じゃない奴がいくら成功したって、私はうれしくないんですよ。

自分じゃない人間が成功した感覚に当時、私も陥りました。

時々、満員電車に乗っていると「なんでこいつらはこんなことができるんだろう」と思います。あるいは会社で「お客様のため」と目を輝かせている人を見ていると、「なんでこいつはこんなこと言えるんだろう」と思います。

「お客様のため」と言って自分を納得させられたのはせいぜい3、4年です。それもお客様のためではなく、お客様のために何かができるようになったのが入社から3、4年後というだけです。その3、4年はロールプレイングゲームで言うところのレベル上げです。

でもレベル上げは99になった時点で急速に楽しみが失われます。

私がコントロールしている何者かのレベル上げが終わると一体何を目的にすれば良いのか分からなくなります。すると、何か他のものに目的をすり替えます。大体は家族です。

受験や就職で戦っていたのは、私じゃなくて私のポケットモンスター(社会に適応するためにつくられた自分)だったんです。成功しても、それは私ではなく私のポケモンが成功してるだけなので、うれしくないんです。私だけでなく、ほとんどの人がそうなんです。子どもは親のポケモンだし、戦っているのは、その子自身のポケモンなんです。

ポケモンはやったことがないので分かりません。ドラゴンクエストの「勇者」とか、ジョジョの奇妙な冒険の「スタンド」みたいなものでしょうね。

私たちは無意識に子ども自身にポケモンを作らせています。

でもポケモンを作って戦わせていると、次第に自分が何者なのかが分からなくなってきます。

就職活動の時に「志望動機」とか「やりたいこと」とか聞かれて困りませんでしたか?本当は20数年も生きていればやりたいことはあるはずなんです。でも、それが言えない。

なぜなら、自分のやりたいことではなく、社会のシステムや親からの要請によって自ら作り上げたポケモンにやらせていたからです。

すると苦しみます。やりたいこともない、目指したいこともない、何もないくせに学歴だけ獲得した自分がいて、大企業のハゲどもが自分に「我が社に入って何をやりたいのかね」と聞いてくる。今すぐ大企業のハゲどもを更なる完全なハゲにしてやりたいのにシステムに適応しきってしまった自分はマニュアル通りに答えてしまう。

こいつらはおかしい

「こいつらはおかしい」と思えたらそれでいい。でも「私のほうがおかしいんだ」と思ってるうちは苦しみが続くと思います。

そう、大企業のハゲどもを更なるハゲにしてやりたい気持ちは普通のことで、自分がおかしいのではなく、こんなことに耐えられて適応しきっている奴らがおかしいと思えたら少し気持ちが楽になります。

ほとんどの人が自分を押し殺して戦ってしまっている。現代の社会システムのなかでは、人は自分自身を殺さないといけない。そうしないと生きられない社会になっています。

子どもだって苦しいし、親だって苦しいんです。

親は親でなければならないという社会的な要請=システムに応えて、親であろうとします。本当は金曜日くらい映画を見て、しこたま酔っ払ってバカやりたいのに、親だからできません。

親というのはそういうものではないと信じているからです。

そして親というのは自分のことよりも子どものことを考えるものだと自分の親からありがたい忠告を受け、そうでない場合は「親としてどうなんだ」と責めさいなまれます。

親を演じるのです。

役割とは演じるものだ、と言った会社の上司がいます。今でも私はその上司の言葉が忘れられないのですが、子供にも「お利口にしなさい」と言ってしまっている自分がいます。

ああ、あの時の上司と同じだ。ああ、あの時感じた絶望感と同じ思いを味あわせてしまっている、と思い悶え苦しむような感情が湧き上がります。

ほとんどの人は、狂ったシステムのなかで平然と生きています。たまに満員電車に乗ると「なんなんだ、これは」と恐ろしい気持ちになります。でもみんな平気で乗っている。平気なほうがおかしいんです。みなさんがふつうの人を見て、「なんであんなことができるの」と思ったら、それは正しい問いなんです。

自分の気持ちに対して素直に、そして肯定的になると本当に楽になるものです。

「人の気持ちを考えると〜しちゃいけない」「どうせ〜だから無理だ」

そういう言葉でもって「できない理由」「やっちゃいけない理由」を並べ立てて、自分を納得させて本当の気持ちを覆い隠すと何とか社会的な振る舞いをすることができるようになります。

ただ、社会的かどうかと自分本来の気持ちは別物です。

隠せば隠すほど胸のうちに詰まったような苦しさは膨らんでいきます。

不登校の子と親へのメッセージ

――不登校の子や親にメッセージはありますか

「学校なんか行くな、行かせるな」と伝えたいですね。

学校なんか行くな、会社なんか行くな、そんな前時代的なものにしがみついていたっていいことは一つもないぞ、と言いたいです。

こんなことに気づけるようになったのは会社に入ってしばらくしてから。もっと早い人は学校にいる時から、気づいていると思います。しかし、学校にいるときにこれに気づいてしまったら、生きていく手段を知らないからただただドロップアウトしてしまいます。

確かに安冨歩さんが言っていることは分かるのです。しかし、彼の言っていることは生きていく手段が分かっていて、それを実行できるくらいにならないといけない。

単に「周りが狂っている。自分は違う」では生きていけません。

善かれ悪しかれ社会はシステムによって成り立っているのであり、システムを外れるには相応の経験に裏打ちされた実力が必要だからです。

いつかこういうことも話さなくちゃいけない時がくるんだろうなあ。

あわせて読みたい

最新のホカホカ記事

最新のホカホカ記事の一覧はこちらから書いている人の紹介

星一徹のプロフィールはこちらから- 前の記事

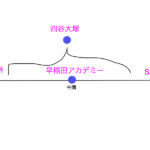

【中学受験】塾の選び方決定版 日能研、SAPIX、早稲田アカデミー、四谷大塚の特徴比較 2018.08.28

- 次の記事

【中学受験】SAPIXの学習教材、時間割、学習要領を学年別に紹介 2018.08.30