【中学受験】小学4年生における塾の有効活用方法 基礎を徹底して覚える

昨日は小学4年生で通塾させても意味があったりなかったりですよー、と書きました。

じゃあ一体いつに入塾させるのがいいんだよ!ボケ!と言われてしまうかもしれませんので、気の弱い私は指を震わせながらキーボードを叩く決心をした次第であります。

入塾させるのに最適な時期は小学4年生です。

だって、ここから中学受験の本格的な勉強を始まるんですもの。少なくとも、SAPIX、早稲田アカデミー、日能研、四谷大塚はそうです。最初からやっといた方が間違いないでしょ。

中学受験をさせたい、私立中学に行かせたいのに指をくわえて1年待つ道理はございません。

昨日はSAPIXの指導要領を見ていきましたので、本日は公平を期すため四谷大塚の具体的な学習内容、カリキュラムを見ていきましょう。

四谷大塚の小学4年生における学習内容

算数

前半

かけ算と割り算、角の大きさと性質、計算のきまりと順序、和差算、植木算、小数、分数、正方形と長方形、大きな数とおよその数、三角形の性質、周期算、立方体と直方体、等差数列、つるかめ算、四角形の面積、三角形の面積

引用元:四谷大塚ドットコム 4年生教材

後半

約数と公約数、倍数と公倍数、条件整理と推理、円(1)、分配算、小数(2)、分数(2)、方陣算、分数(3)、消去算、割合(1)、場合の数(1)、立方体と直方体(2)、速さ(1)、場合の数(2)

引用元:四谷大塚ドットコム 4年生教材

国語

前半

説明文(1)、説明文(2)、説明文(3)、説明文(4)、物語・小説(1)、物語・小説(2)、物語・小説(3)、物語・小説(4)、説明文(5)、説明文(6)、物語・小説(5)、物語・小説(6)、説明文(7)、説明文(8)、物語・小説(7)、物語・小説(8)

引用元:四谷大塚ドットコム 4年生教材

後半

説明文(1)、説明文(2)、説明文(3)、説明文(4)、物語・小説(1)、物語・小説(2)、物語・小説(3)、物語・小説(4)、意見文(1)、意見文(2)、物語・小説(5)、物語・小説(6)、詩 詩の読み方、物語・小説(7)、説明文(5)

引用元:四谷大塚ドットコム 4年生教材

理科

前半

いろいろな昆虫、鏡と光の進み方、磁石、身の回りの水と空気、春のころ(1)、春のころ(2)、太陽の動き、月の動き、植物の育ち方、植物のつくりとはたらき、水の変化、空気や水と力、星の集まり、星座の動き、夏のころ(1)、夏のころ(2)

引用元:四谷大塚ドットコム 4年生教材

後半

季節と天気、電気のはたらき(1)、電気のはたらき(2)、秋のころ、水や空気と温度変化、金属と温度変化、流れる水のはたらき、ヒトのからだ、物の溶け方(1)、物の溶け方(2)、いろいろな気体、物の燃え方、冬のころ、いろいろな水溶液、重さをはかるもの

引用元:四谷大塚ドットコム 4年生教材

社会

前半

昔の道具・今の機械、安全を守る、ものを売る仕事、くらしやすい街、健康で住みよいくらし、地図の見方(1)、地図の見方(2)、一年中あたたかい地方のくらし、寒さのきびしい地方のくらし、冬に晴れる日の多い地方のくらし、雪の多い地方のくらし、雨の少ない地方のくらし、盆地のくらし、低い土地のくらし、高い土地のくらし、海とともにあるくらし

引用元:四谷大塚ドットコム 4年生教材

後半

ふるさとじまん(1)、ふるさとじまん(2)、ふるさとじまん(3)、ふるさとじまん(4)、ふるさとじまん(5)、ふるさとじまん(6)、日本の気候と各地のくらし、山と川がうみだす地形、米づくり、畑でつくられるもの、野菜とくだものづくり、肉や牛乳をつくる、作物をたくさんつくるには?、食べ物は日本でつくられる?、森林とともに生きる

引用元:四谷大塚ドットコム 4年生教材

小学4年生の学習内容から読み取れること

これだけを見せられても訳分からない?そりゃ、そうですよ。私だって訳分かりません。

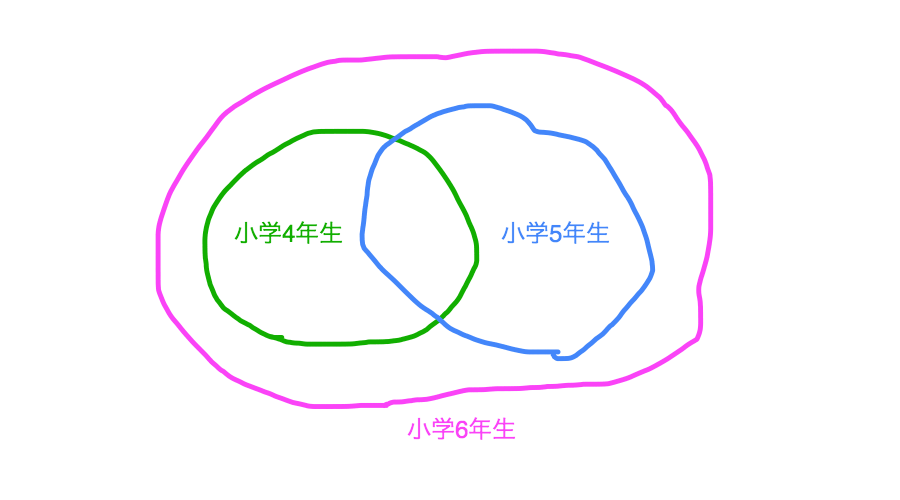

でも、小学5年生の学習内容、小学6年生の学習内容と対比して見ていくと小学4年生の学習内容の中学受験における位置付けが見えてきます。

引用するのが面倒臭いのでリンクだけはっておきますよ。

上のリンクから四谷大塚の小学5年生教材、小学6年生教材を見ていただくとお分かり頂けると思います。

小学5年生の教材は小学4年生で習うことを前提にした学習と新しい分野の学習によって構成されております。

小学6年生の教材は小学4年生で習うことと小学5年生で習うことの総集編です。

小学6年生では小学4年生と小学5年生の学習の総まとめをして、応用力の訓練をする、と。

小学5年生では小学4年生の学習を基礎にしつつ、まだやっていない分野をやる、と。

こういう訳です。

図にしますとこんな感じ。

小学6年生では4年生と5年生の学習内容を包含しつつ、応用力を鍛える時期となっております。4年生と5年生の円が合体している部分の外側が応用力だと思っておいてください。

小学4年生と小学5年生では学習範囲が一部かぶりつつ、合わせると中学受験で必要な基礎的知識や解法を身につけている、と読み取ってください。

なーんだ、6年生になったらどうせ総まとめやるのね!だったら4年生、5年生で塾なんか行かせる必要ないじゃん、と思いましたか?

そりゃ大間違い。

6年生ではさらっとしか総まとめをやってくれません。

4年生、5年生でやった基礎知識を元にどうやって応用を解くのかに焦点が絞られます。

小学6年生から入塾したら、一つ一つの単元が初めての内容で、いちいち前に戻って勉強していかなくてはなりません。そもそも小学6年生から入塾する生徒なんて少ないですし、だからこそそういう生徒を想定していないんですもの。

塾の目的はみんなを幸せにすることではなく、キラ☆キラの合格実績をつくり新たな生徒を呼び込むことです。

だから、多数派を合格させることに注力するのはごく自然な理屈。

小学4年生、小学5年生で基礎は全てやってしまう。そこからは応用。

小学4年生で塾に通わせる意義を分かっていただけましたでしょうか?基礎の基礎をやる時期、それが小学4年生です。

本気で私立中学に受からせたいと思うなら小学4年生から入塾すべきです。

ではどういった心がけで小学4年生、5年生の2年間を過ごすべきでしょうか?

考えればすぐに答えは出ますよね。

4年生、5年生の過ごし方

私立中学の入試で求められる応用力とは、基礎的解法の組み合わせによって問題を解く力。すなわち論理的思考力です。

そこから逆算すると、小学4年生、小学5年生で力を注ぐべきポイントが見えてきます。

そう、基礎知識、基礎的解法の習得です。それも完璧にね。

どうせ、6年生になったら応用力にターゲットを絞った授業が展開されます。その時に必要なのは基礎力です。

基礎力とは、基礎知識と基礎的解法の暗記によって身につきます。

いいですか、暗記です。暗記、暗記、暗記。大事なので3回言いました。何だったら5回でも6回でも言いますよ。

応用力とは基礎的知識の複合です。組み合わせる基礎がなければ複合しようがありません。

見えてきましたね。塾の有効活用方法。

極論すると小学4年生、5年生のうちは応用力なんかどうでもいい。とにかく基礎的知識、基礎的解法を覚えることにパワーを使うべきです。

塾のテキストでは申し訳程度に応用問題が掲載されておりますが、そんなものは解けなくても構わない。それよりも、小学6年生に備えて基礎的知識、基礎的解法を覚えた方がいいです。

小学4年生、5年生で偏差値55くらいでも全然構わないんです。

なぜなら偏差値55取れてれば基本問題と標準問題は解けるということですから。すなわち基礎は身についているというわけです。

小学4年生、5年生のうちは塾に通う目的は基礎の習得です。

どうするか?

絶対に予習をしましょう。

復習よりも予習です。なぜか?予習とは学習を先取りするために行うものではありません。分からない点を特定するために行うのが予習です。授業を受ける目的を明確にするのが予習です。

分からない点を特定したら塾の授業で解決する。授業でやらなかったら先生に食らいついてでも分からない点を解消する。そんな勉強法をしてたら嫌でも基礎力が身につきますって。

こういう理屈をぜひお子さんに噛み砕いて教えてあげてください。

ちなみにお子さんが一番悲しいのは何だと思います?

お母さんのがっかりした顔です。

だから、がっかりさせないように、お子さんに悲しい思いをさせないように心を鬼にしましょう。

「やれや!コラァ!予習しないで塾に行ってんじゃねーぞ!お前はかませ犬じゃねーんだYO!」

ほんとに、親って、悲しい。

あわせて読みたい

最新のホカホカ記事

最新のホカホカ記事の一覧はこちらから書いている人の紹介

星一徹のプロフィールはこちらから- 前の記事

【中学受験】小学4年生の学習内容と塾に通う意味 塾任せにしない賢い親になる 2018.12.03

- 次の記事

【中学受験】楽しい理科第9回 一問一答と解説 生物編③昆虫「チョウの生態」 2018.12.07