【中学受験】国語物語文で満点取る解く技術 人物の心情・行動の変化

前回は中学入試国語の読む技術をやっていきました。今回は解く技術です。

簡単に前回のおさらいからやっていきます。

なお、使用しているテキストは早稲田中学の過去問で、平成26年早稲田中学第1回 国語大問1です。

読む技術のおさらい

中学入試の物語を読むには3つの技術が必要となってまいります。

3つの技術とは、①構造化する②関係性を把握する③テーマを把握する、です。

①の構造化については場面の転換や行動・心情の変化が起きた時点を転換点とし、そこを起点に構造化いたします。

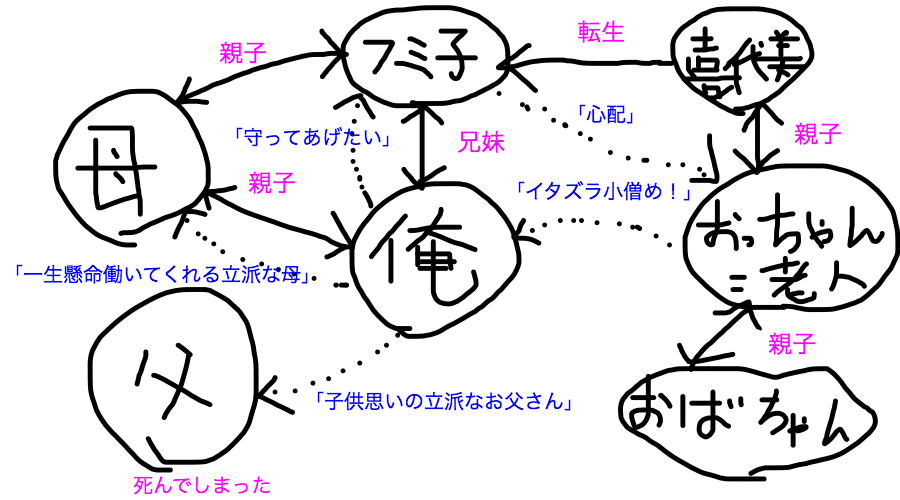

②の関係性については、図を描きましょうと言いましたね。今回も前回描いた図を使いますよ。

③テーマの把握は登場人物(主人公)の最大の変化に注目しましょう。

で、さっそく上の3つの技術により問題文を正確に把握しつつ、解く技術によってどのようにして解くのかをやっていきます。

平成26年早稲田中学第1回 大問1

国語の解き方の解説はこちらに載せてます。問題の種類ごとに解き方がありますので、今回もその解き方に則ってやっていきますよ。

問2 空欄抜き出し問題

「 A 」に入ることばとして最もふさわしいものを「 Ⅰ 」あるいは「 Ⅱ 」の中から十字以内で探し、書き抜きなさい。

引用元:平成26年早稲田中学第1回 大問1 問2より

では解き方に従いまして、空欄「 A 」の前後の文章に線を引いて傍線部問題に変換してしまいましょう。

「父さん、あの子もな、きっと心配しとるんよ。父さんに「 A 」てもらいたくって、あの世でも心配しとるんやわ。だからきっと、この子に弁当持たしたんやろ」

上の文章を別の言葉に置き換えて分かりやすくしていくのがセオリー。ヒョオ、機械的!

では、前回描いた関係性の図を召喚しましょう。さあ出てこい。

この関係性の図を頭に入れておいてくださいね。

「あの子もな、きっと心配しとる」

文中の「父さん」というのはおっちゃん=老人のことです。

「あの子」というのは喜代美の生まれ変わりであるフミ子のことです。「も」と言っているということは他の誰かがいることを暗示しています。このセリフを言っているのはおっちゃん=老人の娘であるおばちゃんなので、おばちゃんもおっちゃん=老人を心配してるんです。

何を?

文章中には何を心配しているのかきちんと書かれてないです。ですから問題になるんですよ。

でも手がかりはあります。

もう一度、空欄「 A 」の前後に引いた傍線部を見てみますよ。

「父さん、あの子もな、きっと心配しとるんよ。父さんに「 A 」てもらいたくって、あの世でも心配しとるんやわ。だからきっと、この子に弁当持たしたんやろ」

フミ子もおばちゃんも心配してます。だから「この子に弁当持たしたんやろ」と言ってますね。心配だったから弁当を持たせたんです。

で、このおっちゃん=老人は「痩せ細った老人」と文章中には書かれており、構造②の冒頭部では主人公の「俺」が「あのおっちゃんが、ちゃんとご飯を食べるようになるかはわからん。」と言ってます。

お分かりですよね、このおっちゃん=老人は何らかの理由でご飯を食べていない(食べられない)状態にあるんです。

フミ子もおばちゃんも食べないことが心配なんです。

「あの世でも心配しとるんやわ」

上記より、心配しているのはおっちゃん=老人がご飯を食べていないことです。おばちゃんはこの世にいますので、あの世から心配しているのは喜代美(=フミ子)です。

「この子に弁当を持たせたんやろ」

「この子」というのは主人公の「俺」のことです。「弁当」とはフミ子が花で食べ物を模した弁当のことです。

ではこれらを繋げて分かりやすい文章にします。

おばちゃん「父さん、死んだ喜代美も私もお父さんがご飯を食べないことを心配してるんだよ。父さんに「 A 」てもらいたいんだよ。そういう心配な気持ちだったから、喜代美はこの男の子にお花で作ったお弁当を持たせたんだよ」

さて、「 A 」には死んだ喜代美やおばちゃんが父さんにしてもらいたいことが入ります。ご飯を食べない父が心配だったら、普通はどうして欲しいと思います?

ご飯を食べて欲しいに決まってるでしょう。

ですので、「 A 」には「ご飯を食べ」みたいな言葉が入ります。

はい、文章中から探します。

構造②の冒頭部分にこんなセリフがありました。「ちゃんとご飯を食べるようになるかはわからん。」

ここから十字以内で抜き出しますと、「ちゃんとご飯を食べ」ですね。よってこれが正解。

ちなみに十字以内とか指定があるときは指定文字数の8割以上はあったほうが良いです。

問3 説明(同義)記述問題

ー線1「いささか複雑な心境」とはどのような思いですか。文中のことばを用いて、次の文の空欄に合うように八字以上十字以内で答えなさい。

フミ子の願いを叶えてやれはしたものの、本当のところ「俺」は、フミ子は自分の妹であって、【八字〜十字】とは認めたくないという思い。

引用元:平成26年早稲田中学第1回 大問1 問3より

空欄を文中の言葉を使って記述する問題ですので、空欄記述問題のように見えますがその前に「俺」が感じた「いささか複雑な心境」を分かりやすく言い換えましょう。

でないと正しく空欄を記述することはできません。

「俺」はフミ子の願いを聞いて、花で作った弁当をおっちゃん=老人に届けました。そして、おっちゃん=老人は花で作った弁当が亡くなった娘の喜代美が持たせたものなのではないかと思い、喜代美のことを懐かしく思い、死んでからも心配してくれる娘の気持ちが伝わってきて涙を流しました。

「俺」はフミ子が持たせた弁当によっておっちゃん=老人に喜代美の気持ちが伝わって良かったと思っています。

でも、それだけだと複雑な気持ちにはなりませんよね。

なぜ複雑な気持ちになったのかというと、「俺」はフミ子はフミ子であって、喜代美ではないと思いたいからです。

その根拠となる「俺」のセリフがこちら

「この子は、そんな名前やないっ!フミ子や。俺の妹や。おっちゃんらとは、何の関係もあらへん!」

おっちゃん=老人に喜代美の気持ちが伝わって良かったと思う反面、フミ子が喜代美の生まれ変わりではなく、あくまで自分の妹だ、だからおっちゃん=老人とは関係ない!という相反した気持ちがあるから、「複雑な心境」になっているんです。

「複雑な心境」を分かりやすく言い換えますと、

「喜代美の生まれ変わりであるフミ子が花弁当を持たせたことで、おっちゃん=老人に喜代美の気持ちが伝わって良かったと思う反面、フミ子はフミ子であって喜代美ではないという相反した思い」

です。

さて、問題は以下の【八字〜十字】に文中の言葉を使って文章を入れる、ということでしたね。

フミ子の願いを叶えてやれはしたものの、本当のところ「俺」は、フミ子は自分の妹であって、【八字〜十字】とは認めたくないという思い。

そのまま入れると「喜代美」となりますが、八字〜十字という指定がありますので、「喜代美の生まれ変わり」とでもしておきましょう。

これが正解です。

問4 理由記述問題

ー線2「けれど、俺はそれを見たくなかった。絶対に見てはいけないと思った」とありますが、どうして「俺」はそのように思ったのですか。「転生」ということばを用いて、解答欄に合うように四十字以上四十五字以内で答えなさい。

引用元:平成26年早稲田中学第1回 大問1 問4より

「けれど、俺はそれを見たくなかった。絶対に見てはいけないと思った」というのはおばちゃんがフミ子の生まれ変わりである喜代美の写真を見せようとした場面です。

理由問題の基本的な解き方は、傍線部の前後の心情や行動を抜き出していき、理由として構成するんです。「俺」のフミ子に対する感情が現れている箇所を抜き出します。

では、「俺」のフミ子に対する心情を抜き出してみましょう。

・「お前の中の喜代美さんが心配しとることは、きちんと伝わったと思うで」俺は、いささか複雑な心境で言った。

・「俺の妹や。おっちゃんらとは、何の関係もあらへん!」

・繁田喜代美は二十二歳を知らない。ということは、それ以降の人生は、誰がなんと言おうとフミ子自身の人生だ。

・俺はこれからもフミ子に何かあれば、どんな時でも駆けつけるだろう。

引用元:平成26年早稲田中学第1回 国語 大問1 朱川湊人『花まんま』より

上から分かるのは、「俺」がフミ子を大切に思い守りたいということと、大切な妹のはずなのに喜代美の存在が影をよぎっていたことの2つです。

さあ、この二つって相反しません?

そして「俺」は頭ではなく心でフミ子はフミ子で喜代美じゃない!と思いたいんです。ところが、「俺」の気持ちは揺れています。フミ子はフミ子じゃなくて、喜代美の生まれ変わりかもしれない、と大事な妹を前にして気持ちが揺れているんです。

すると「見たくない」「見てはいけない」と言っていることの理由を記述できそうですね。

「写真を見てフミ子が自分の妹ではなく、フミ子が喜代美の転生した姿だと確信するのが怖かったから」

これが正解。

問5 説明(同義)抜き出し問題

ー線3「フミ子は繁田喜代美の話を一切しなくなった」とありますが、このようになってゆくフミ子の心の揺れが、これ以前に描かれています。その一つづきの二文を「Ⅱ」の中から探し、一文目の最初の五字を書き抜きなさい。

引用元:平成26年早稲田中学第1回 大問1 問5より

この傍線部は構造③の中にあります。おっちゃん=老人、おばちゃんとの邂逅の後日談ですね。

フミ子は構造①、②のおっちゃん=老人、おばちゃんとのエピソード以降、全然喜代美の話をしなくなったんです。

この物語ではフミ子の気持ちは一つも直接的には書かれていません。

というわけで推測です。推測するには材料が必要ですので、まずはフミ子の心情が現れている箇所の材料集めから。

材料①「これをおっちゃんに持って行ってあげて」

これはフミ子の初期状態におけるおっちゃん=老人へのアクションです。見ず知らずのおっちゃん=老人に弁当を持っていくので、この時のフミ子の心境は「心配」です。

材料②「フミ子は大きい目に涙をためて、その老人を見あげていた。その目が一瞬、戸惑ったように俺を見た。」

この場面はおっちゃん=老人がフミ子に「お前は喜代美なんだね!?」と問いただした後の場面です。

フミ子はおっちゃん=老人のことを転生する前の親だと認識してますね。でなけりゃ、老人に対して特別の感情を抱きません。よって目に涙をためません。ところが目に涙をためているんです。

ところが、その目が一瞬戸惑って「俺」を見ます。

さー、ここがこの問題の勝負どころですよ。

なんで戸惑って俺を見たんでしょうか?

自分の兄が自分を守ってくれていてありがたいと思う気持ちがおっちゃん=老人への気持ちと拮抗しているからでしょうね。

正解を書いてしまいますね。

「フミ子の心は喜代美の父であるおっちゃん=老人に揺れるが、一方、兄が自分のことを大切に思ってくれていることに思いいたり、二人の気持ちの狭間で揺れている」

ではこのような心の揺れと同じことを語っている文章がどこにあるかというと、上の材料②にしかないんです。しかもちょうど二文です。

したがって答えは「フミ子は大」です。

問6 空欄選択肢問題

二か所の「 B 」に入ることばとして最もふさわしいものを次の中から選び、記号で答えなさい。

ア 幸せな男

イ 器用な人間

ウ 損な役回り

エ 孤独な存在

オ 頼れる人

引用元:平成26年早稲田中学第1回 大問1 問6より

では二か所の「 B 」の前後に線を引っ張って説明(同義)問題に変換してしまいましょう。

一箇所目「兄貴というのは、きっと世界で一番「 B 」だ。どんな時でも妹を守らなくてはならない」

二箇所目「俺はこれからもフミ子に何かあれば、どんな時でも駆けつけるだろう。それは仕方がない。兄貴というものは、たぶん世界で一番「 B 」なのだから。」

一箇所目

一箇所目の注目ポイントは「どんな時でも妹を守らなくてはならない」です。

これ、自発的にやってるんじゃなくて義務だということを言ってるんです。

わかりやすく変換しますよ。

「兄貴というのは、きっと世界で一番「 B 」だ。気が乗らない時でも妹を守るのは義務なのだ」

二箇所目

ここでの注目ポイントは「どんな時でも」と「それは仕方がない」です。

「どんな時でも」というのはいついかなる時でもという意味であり、自分の気が乗らない時でもという意味です。

「それは仕方がない」というのは嫌であっても妹を守るのが義務であるということを指しています。

これを分かりやすく変換すると。

「俺はフミ子に困難なことがあったり、自分の気が進まない出来事であっても駆けつけてフミ子を守る義務がある。それは兄としての義務なのだ。兄貴というものはたぶん世界で一番「 B 」なんだ」

正解を導く

さて、この二箇所に共通しているのは自分が嫌であっても妹を守らなくてはいけない義務が兄貴にはある、ということですね。

では、選択肢を消去法で落としていきます。

ア 幸せな男・・・幸せではなくて、義務だから兄貴は辛いんです。だから正解候補から落とします。

イ 器用な人間・・・器用な人間だったらうまく立ち回って逃げてます。どんなことがあっても「俺」は妹を守るのですから、この選択肢は正解候補から落とします。

ウ 損な役回り・・・自分が嫌でも義務を全うしなくてならないという正解形と趣旨が合っています。正解候補として残します。

エ 孤独な存在・・・孤独かどうかは正解形では述べられていません。ずれています。よって正解候補から落とします。

オ 頼れる人・・・妹を守る人というのは、妹にとっては頼れる人です。正解候補として残します。

ほっほー、ウとオの選択肢が残りましたね。ではこの二つのどちらが正解形に近いのかを検討する必要が出てまいります。

兄貴という存在は、嫌々でも妹を守らなければならない存在です。「嫌々」と「守る」という二つの要素が必要です。

選択肢のウは「嫌々」と「義務を全うする」という二つの意味が入っています。

対して、選択肢のオは「嫌々」という意味が入っていません。

よって、ウの方がオよりも正解としてふさわしいと判断します。よって答えはウ。

問7 構造把握問題

次の中から本文の内容と合っているものを一つ選び、記号で答えなさい。

ア 「俺」は、繁田家の老人に同情する一方で、嘘もついている。

イ 「俺」は、繁田家の老人が芝居をしてまでフミ子を欲しがっていることに気づいている。

ウ 「俺」が繁田家の老人に花まんまを持って行ったのは、老人を哀れに思ったからである。

エ フミ子が喜代美の生まれ変わりであることに、最初に気づいたのは「おばちゃん」である。

オ フミ子は結婚を機に、繁田喜代美としての人生をようやく終えた。

引用元:平成26年早稲田中学第1回 大問1 問7より

さあ、選択肢を消去法で落としていきましょう。これは構造把握問題です。

ア おっちゃん=老人に同情はしていますが、同時に嘘をついています。同情していると分かるのは、「老人は、悲しそうな目を俺に向けた」とか「哀れな父親」と言っている点から推測できます。

嘘もついています。

なぜなら「おっちゃんらとは、何の関係もあらへん!」と言っているからです。「俺」はフミ子が喜代美の生まれ変わりだと知りながら、何の関係もない、と言っています。よって嘘です。

正解候補として残します。

イ 芝居をしているのは弁当を食べる真似をしている場面ですが、これはフミ子を欲しがって行った行動ではありません。喜代美が懐かしくておっちゃん=老人が行った行動です。したがって正解候補から落とします。

ウ「俺」が花で作った弁当を持って行ったのは老人を哀れに思ったからではありません。フミ子に頼まれたからです。よって正解候補から落とします。

エ フミ子が喜代美の生まれ変わりであることに、最初に気づいたのはおっちゃん=老人です。文章中で「老人はひとめで、フミ子が自分の娘の転生した姿だと気づいたようだった」と言ってます。よって正解候補から落とします。

オ フミ子が喜代美としての人生を終えたのは結婚によってではありません。おっちゃん=老人と会った後です。おっちゃん=老人と会って、兄が自分を守ってくれる気持ちに触れ、自分の人生を生きる覚悟ができたことがきっかけです。よって正解候補から落とします。

残ったのはアのみ。よってアが正解。

読む技術はどこで使うのか

上記の通り、表面的にはほぼ解く技術のみで解いているように見えると思います。

が、実際は構造把握によりどこに何が書いてあるのか大雑把に把握してるんですよ。

で、登場人物の関係性がどのように変化して、なぜそうなったのかを整理してるんです。

かつ、テーマは何なのかを踏まえて問題に臨んでるんです。

読む技術に則って問題文を読むと、問題を解くための手がかりが簡単に見つかります。

解く技術では傍線部と同じ意味に置き換えましょう、とか、空欄の前後に線を引っ張りましょうとか、理由を問われたら経緯を追っていきましょう、とか言ってますが、どうやって同じ意味に置き換えたり、理由に至る経緯を追っているのか分からないですよね。

それができるのってちゃんと読んでいるからです。

まずは3つのポイントに着目してちゃんと読む、そして解き方のロジックに則って解く。

それだけで満点取れますのでしっかり練習してくださいね。

あわせて読みたい

最新のホカホカ記事

最新のホカホカ記事の一覧はこちらから書いている人の紹介

星一徹のプロフィールはこちらから- 前の記事

【中学受験】国語物語文で満点取る3つの読む技術 構造・関係性・テーマ 2018.10.24

- 次の記事

【中学受験】偏差値65の涙 偏差値65で受験失敗、偏差値55で御三家合格 2018.10.26